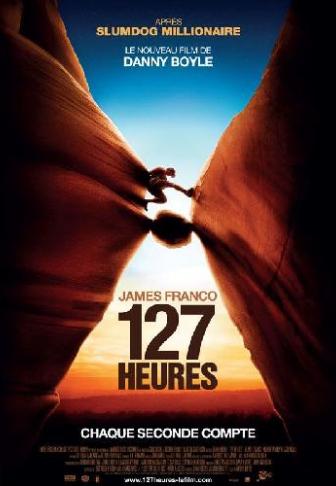

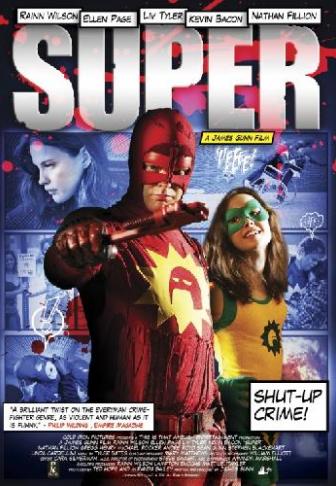

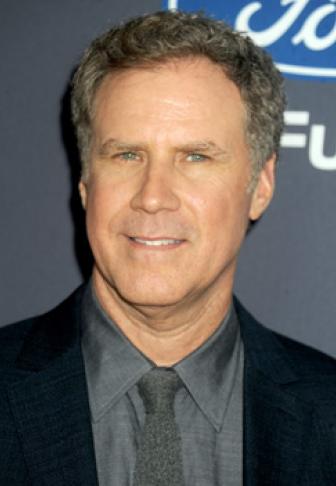

Comment le nouveau Guillaume Canet a failli ruiner le nouveau Danny Boyle, 127 Hours. Par Benjamin RozovasHier à minuit, c’était « Super ». Et par là je veux dire le film Super de James Gunn sur un looser patenté (Rainn Wilson) qui décide de combattre le crime et d’enfiler le costume de Crimson Bolt (rip off de Flash, armé d’une clef à molette) après que sa femme (Liv Tyler) l’ait largué pour le caïd local (Kevin Bacon) et que le doigt de Dieu soit intervenu pour lui montrer la voie. Le Early Buzz parlait d’une claque underground et irrévérencieuse à faire passer « Kick Ass » pour du Richard Donner. Le résultat est une comédie mongolo pas drôle, visuellement ingrate, très mal branlée par un ancien de la firme Troma qui ne cache rien de ses origines. Super ? Bad. D’autres films, aujourd’hui, il y en avait, comme le bien pitché Everything Must Go de l’inconnu Dan Rush, sur un ancien alcoolique qui, le même jour, perd son job et se fait plaquer par sa femme et décide donc de… combattre le crime habillé en super héros ? Non : d’organiser une brocante sur sa pelouse avec les effets personnels que Madame a laissé là. Les adaptations de Raymond Carver au cinéma ne réussissent à personne sauf à Robert Altman et à ce microfilm gentiment pesant que Will Ferrel, par la grâce de ses sourcils, de sa consommation de bières en canettes et de ses petits traits d’humanité quasi imperceptibles, emmène un peu plus loin que prévu. Il faut avoir du caca dans l’œil pour ne pas voir que cet homme est un grand acteur en plus de faire 1m 95. Mais la journée appartenait entièrement à Danny Boyle, bien qu’elle ait failli lui échapper. A 14h 45, heure à laquelle le nouveau film du réalisateur de Slumdog Millionaire devait commencer (à Toronto, les projections commencent TOUJOURS à l’heure), la file d’attente pour 127 Hours se brise en plusieurs factions disséminées aux quatre coins du multiplexe Scotiabank. Une seule salle ne suffira pas. Mais il y a autre chose qu’un vulgaire problème d’affluence… Une heure et demi plus tard, on pénètre dans la seconde salle affrétée par le festival. Les raisons de ce tohu-bohu ? Danny Boyle lui-même, avec une certaine classe, nous renseigne dans son speech d’introduction : "Merci d’être venu et d’avoir attendu aussi longtemps pour voir 127 Hours. Laissez-moi vous expliquer : située dans un autre cinéma de la ville, la projection du film de Guillaume Canet – que je connais bien, je l’ai dirigé dans La Plage – a dû être déplacée ici, dans la salle prévue à l’origine pour mon film ; leur appareil à sous-titres ne marchait pas. Mais une fois amenées ici, les bobines ne correspondaient pas aux installations digitales du Scotiabank, d’où un léger retard supplémentaire... Veuillez encore nous excuser, et l’ironie d’attendre des heures pour voir 127 Hours ne m’échappe pas, soyez-en sûrs. Le film, lui, dure 90 minutes. Bonne projection !"L’histoire vraie d’un accroc de l’extrême, Aaron Ralston (James Franco, enfin charismatique), le bras coincé par un rocher dans une crevasse au milieu du désert de l’Utah. 127 heures de lente agonie, de grattage de pierre, de monologue anti-pétage de plomb, de visions incontrôlables. Le corps paralysé oui, mais pas l’esprit, qui vagabonde… Voyage dans une terre inconnue, isolement, déflagrations mentales… A partir d’une situation de cinéma impossible, Danny Boyle, qui filme aujourd’hui comme il respire, livre une expérience hyper kinétique au confluent de tout ce qu’il sait faire (c’est un peu Sunshine sous la roche). Et prouve une fois de plus qu’il n’a pas usurpé sa place de visionnaire aventurier. Qu’on aime ou pas son cinéma, il faut admirer le geste. Mais entre nous, ça secoue. Festival de Toronto jour 1

Commentaires