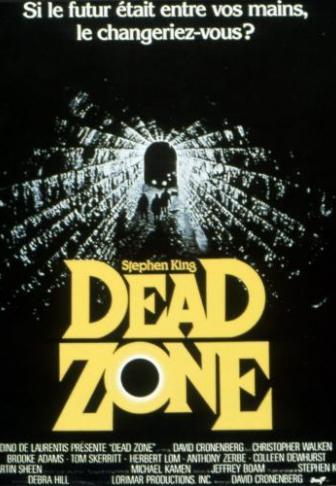

Dans son émission "Place au cinéma" sur France 5, Dominique Besnehard propose ce soir cette superbe adaptation du roman de Stephen King par John Carpenter.

Il faut à tout prix relancer la machine. Et vite. En 1982, John Carpenter n’a pourtant que 34 ans et a déjà une solide filmographie dont Assaut, relecture sauvage et minimaliste du Rio Bravo de Hawks, son idole, et deux hits : l’horrifique Halloween, la nuit des masques – l’un des films indé les plus rentables de l’histoire – et le post-apocalyptique New-York 1997 avec la "muse" Kurt Russell. Les studios viennent juste de lui offrir l’opportunité de prendre du galon et de faire du « genre » avec des budgets conséquents. Seulement voilà, The Thing produit par Universal, a coûté deux fois plus cher que son film précédent - 15 millions de dollars contre 7 – et en a rapporté beaucoup moins. A Hollywood comme ailleurs - mais surtout à Hollywood - c’est un gros problème. La critique a trouvé ça gore et gratuit, le grand public n’est donc pas venu et les fans du cinéaste ont haussé les épaules. Carpenter est vexé. Il enrage. Il a mal. Il est mal. S’il faut lui trouver un excuse, disons que The Thing est sorti le même été qu’E .T, l’extra-terrestre de Spielberg dont le colossal succès puis le phénomène afférent préfigurent alors ce que va bientôt devenir l’entertainment au tournant des rutilantes – et reaganiennes – années 80. Carpenter n’a jamais prétendu offrir du rêve et a toujours posé un regard sans concession sur un monde perpétuellement angoissé et menacé par des forces incontrôlables. The Thing ne voit donc pas un alien pacifique retrouver les siens loin d’une humanité protégé et propose au contraire le chaos le plus total par contamination extra-terrestre. Flop donc. Preuve que la pilule reste amère pour le cinéaste américain, lors de son récent hommage au Festival de Cannes en mai dernier où il a reçu le Carrosse d’Or, Carpenter a décidé de projeter The Thing "comme une revanche".

"Est-ce le film de genre le plus détestable de tous le temps ?", avait titré à l’époque le magazine américain pourtant spécialisé Cinefantastic à propos de The Thing. Fataliste, Carpenter avouera des années plus tard aux journalistes de Mad Movies : "Je pense que ma carrière aurait pris une tout autre tournure si ce film avait marché." Et de fait, le couperet n’a pas tardé à tomber. Face au désastre, le producteur mythique Dino de Laurentiis, fils d’un vendeur de pasta italien devenu producteur respecté à domicile (Fellini…) puis mogul franc-tireur aux U.S (Winner, Fleischer, Siegel…), en profite pour couper les vivres du mauvais élève qu’il vient pourtant d’engager pour le compte d’Universal. Carpenter bosse alors d’arrache-pied sur une adaptation d’un roman de Stephen King, Charlie (Firestarter) autour d’une jeune fille capable de mettre le feu un peu partout. Le script du débutant Bill Phillips est au dire de Carpenter, génial. Seulement, il va falloir enlever des pages – beaucoup –, revoir à la baisse les ambitions pyrotechniques et faire tenir ça dans un cadre plus restreint. C’est du gâchis. Carpenter préfère claquer la porte plutôt que de se fourvoyer (C’est finalement Mark L. Lester qui reprendra le flambeau avec Drew Barrymore dans le rôle de la petite fille en feu entourée des mythiques Martin Sheen et George C. Scott) Quitter le navire devenu frêle esquif (15 millions de dollars tout de même !), c’est courageux de la part de Carpenter, un peu risqué tout de même. Quand soudain, un bolide…

CHARLIE, PAS CHRISTINE

Au milieu de l’été 82, pendant qu’E.T, l’extra-terrestre parade et La chose se ramasse, le producteur Richard Kobritz à la tête de la branche télévision de la Warner reçoit sur son bureau un manuscrit de 760 pages de Stephen King dont il a déjà fait adapter avec succès Les vampires de Salem par Tobe Hooper. Ce nouveau roman qui s’apprête à sortir dans quelques mois c’est Christine, une histoire fantastique mâtiné de rock’n’roll vintage autour d’une voiture tueuse. Kobritz prend illico une option et quitte dans la foulée la Warner où il siège depuis près d’une décennie pour s’essayer au cinéma. Il pense alors à John Carpenter croisé lors d’une projection test de son téléfilm Meurtre au 43ième étage : "Nous sommes devenus amis ce jour-là", explique Kobritz dans le livre Stephen King at the Movies, "et nous étions jurés de retravailler ensemble. Lorsque j’ai lu Christine il m’a paru évident que l’auteur d’Halloween était la bonne personne pour l’adapter. Il nous a fallu tout de même neuf mois pour se revoir et en discuter ensemble. J’étais alors en Australie, lui à New-York. Quand je lui ai parlé de Christine, Stephen King lui avait déjà envoyé son livre. Il savait donc exactement de quoi il s’agissait. John m’a simplement dit : 'Si tu trouves ça sensationnel, faisons-le ensemble !'" A l’époque la prose de Stephen King fait saliver tout Hollywood. Brian de Palma a ouvert le bal avec Carrie (1976) puis Stanley Kubrick avec sa relecture apocryphe de Shining (1980) tant décriée par le célèbre auteur à lunettes. Dead Zone, Cujo, Charlie ou encore Le démon des maïs sont déjà dans les tuyaux. Si Carpenter aime beaucoup l’univers de celui qu’il considère comme un ami, il ne voit pas bien ce qu’il pourrait tirer à l’écran des aventures sanguinaires de cette Plymouth Fury modèle 58 rouge sang.

Mais en cet été 82, outre faire mumuse avec l’hélicoptère qu’il vient de s’acheter en souvenir des virés au-dessus des neiges de l’Alaska sur le tournage de The Thing, Carpenter n’a pas grand-chose à faire sinon une carrière à relancer. La proposition de Kobritz est une aubaine. Pour la première fois, le cinéaste doit s’embarquer dans un projet qu’il sent moyen voire pas du tout. Le jeune homme a sûrement en tête la figure de ses idoles Hawks, Ford ou Hitchcock, obligés eux-aussi en leurs temps, de répondre à certaines exigences des patrons de studio. Kobritz a toutefois vendu son projet à la Columbia tout en garantissant l’indépendance de son auteur. Carpenter précise dans le livre Plus furieuse que l’enfer de Lee Gambin qui accompagne la superbe édition vidéo de Christine par Carlotta (*) : "Quand on me demande ce qui m’a poussé à réaliser Christine, ma réponse est toujours la même : j’avais besoin d’un boulot ! (…) Mais Charlie était vraiment le film que j’aurais aimé faire. Je trouvais l’histoire excellente, touchante et intéressante autour d’un père et de sa fille. Bill Phillips avait fait un excellent travail sur le scénario (…) Il sait parfaitement adapter les romans de Stephen King, comment en condenser la matière et en tirer le meilleur..." On comprend entre les lignes que cette Charlie a tout ce que Christine n’aura jamais à ses yeux : un supplément d’âme. Il va pourtant bien falloir lui en trouvé une.

UN MORT-VIVANT DANS LA VOITURE

Carpenter contacte logiquement le scénariste Bill Phillips pour faire rouler sa Christine. "L’idée de notre association revient à David Gersch avoue Phillips. Il était également l’agent de John et pensait qu’entre mon écriture réputée « douce » avec des personnages sympathiques, présentés 'sans à-coups' et celle plus 'âpre' de John, capable de susciter la peur, il y avait un bon équilibre propre à rassurer les producteurs qui avaient en tête la violence de The Thing." Ensemble, ils mettent rapidement le doigt sur ce qui cloche : le mort-vivant dans la voiture ! Dans le roman en effet, le cadavre de l’ex propriétaire de la voiture - Roland Le Bay dont la femme et la fille sont mortes à bord du véhicule – hante l’habitacle et utilise le bolide dans une quête vengeresse. Le scénariste et le cinéaste sentent qu’à l’écran la situation sera grotesque. Supprimer le fantôme, c’est aussi et surtout renforcer l’indépendance "d’esprit" et le "libre arbitre" d’une machine dont les intentions semblent soudain plus mystérieuses. "Le scénario s’est écrit très vite", poursuit Phillips. "Je pense qu’il a dû s’écouler soixante jours entre le début de l’écriture et celui du tournage. Je passais un coup de fil à John ou j’allais le voir à chaque fois que je m’écartais du livre. Par exemple, nous avons discuté de comment nous débarrasser de Roland Lebay ou de comment tuer Moochie et Buddy (…) Il était généralement d’accord avec moi. Pour le meilleur et le pire." Ce qui apparaît comme le "pire", c’est la façon dont les deux hommes vont édulcorer le roman de Stephen King, supprimant tous ses aspects gores (à l’écran pas une goutte de sang) Carpenter ne cessera par la suite de faire son mea culpa à ce sujet affirmant, qu’il aurait dû y aller plus à fond. "Il me semble que la couleur de la voiture suffisait à évoquer la violence permanente qui pouvait se dégager de Christine", confie le cinéaste en 1998 à Luc Lagier et Jean-Baptiste Thoret dans l’ouvrage, Mythes et Masques : Les fantômes de John Carpenter. "Et puis lorsque le tournage a commencé, j’ai eu l’impression que montrer le corps de Lebay en décomposition en train d’insulter sans arrêt un adolescent, produirait un effet ridicule. Vous imaginez un zombie sortir un tas d’injures inimaginables à un personnage ? Mais avec le recul, je crois que lorsque j’ai décidé de centrer le film sur l’idée de possession et non sur l’ancien propriétaire de Christine, j’ai commis une grosse erreur. Je ne sais pas mais j’aurais dû inclure le corps de Lebay dans la voiture." Pas si sûr.

Stephen King : 40 ans d'adaptations au cinéma et à la télévisionUN EPISODE D’HAPPY DAYS QUI AURAIT MAL TOURNE

Pour l’heure, à la fois échaudé par la réception de The Thing et conscient que l’Amérique de Reagan entend désormais cacher ses monstres, le cinéaste ne veut pas d’un film d’horreur mais d’une sorte d’épisode d’Happy Days qui aurait mal tourné. Le patronyme du héros de cette histoire, Arnie Cunningham, est d’ailleurs un clin d’œil du King au héros de la série créée par Gary Marshall, portrait d’une famille provinciale et middle-class dans une Amérique fifties idéalisée. Car que raconte au juste Christine, sinon le quotidien banal à mourir d’un ado binoclard et puceau qui au contact d’une vieille voiture qu’il va bichonner comme une princesse, va se déniaiser ? Christine est bien plus une chronique adolescente qu’un slasher - même si les deux genres ne sont pas antinomiques - avec forcément des histoires d’amour et de sexe dedans. Ce sera en tout cas le premier film ouvertement sentimental de son auteur, un mélo démoniaque entre une flamboyante machine et un humain empoté. La belle et un bête.

Outre le corps de Lebay, Phillips et Carpenter ont également supprimé la voix du narrateur et transposé l’intrigue de Pittsburgh (hommage à Stephen King à son ami George A. Romero) à Rockbridge, une banlieue imaginaire et proprette californienne. "Comme pour Halloween", commente le cinéaste, "l’utilisation des maisons et des rues dans Christine était extrêmement importante. Mon idée était de créer un Midwest mythique des Etats-Unis, un endroit qui n’existe pas réellement, presque onirique."

L’action se passe bien comme dans le roman en 1978. Arnie est donc un adolescent mal dans ses pompes, brimé par une matriarche castratrice (un motif qui se retrouvait déjà mais de façon plus extrême dans Carrie) et dont le meilleur pote, Dennis, est son contre-type parfait, soit l’apollon du collège. Un jour, Arnie s’arrête dans un taudis attiré par une voiture en ruine dont il semble immédiatement aimanté et s’empresse d’acheter l’épave avec toutes ses économies. Christine, puisque ledit véhicule a déjà un prénom et une histoire macabre (le propriétaire ne s’en cache pas!), devient d’emblée une intruse pour le cercle proche d’Arnie qui pressent une possibilité d’émancipation du jeune homme. Alors que celui-ci remet en état le voiture, il change lui-aussi physiquement (exit les lunettes) s’affirme comme une sorte de Fonzie maladif, emballe la plus belle fille du lycée et neutralise son meilleur ami désormais cloué au lit. Arnie littéralement vampirisé par la machine passe désormais tout son temps à bichonner les jantes de Christine. La poupée mécanique, elle, lance des vieux tubes de rock’n’roll depuis son autoradio, pour annoncer ses crimes. Le rapport de force est immédiatement inversé. Il est désormais clair que ce n’est pas Arnie qui conduit Christine mais bien l’inverse. La machine ainsi sacralisée devient une maitresse implacable et indestructible. Aussi lorsqu’une bande de loubards s’acharne sur elle et l’a réduise en pièces, la « victime » pour les beaux yeux de son amant, se recompose intégralement. "Show me !" lui lance Arnie, tel un client qui attend son strip-tease. La tôle se reforme, le gable des portières retrouve ses lignes avantageuses, les banquettes en cuir, tout leur moelleux. La charge sexuelle est maximale. Parvenir ainsi à érotiser une voiture, voilà le pari – et la réussite - du film.

"MAIS ENFIN, JE NE CONNAIS RIEN AUX VOITURES !"

Sur le tournage, la star c’est bien-sûr Christine et Carpenter a pris bien soin de choisir des interprètes débutants (à l’exception notable du déjà très expérimenté Harry Dean Stanton déjà vu dans New York 1997 dans le rôle de l’inspecteur de police) qui ne feraient pas d’ombre au bolide. "Il nous a fallu trouver plusieurs modèles de Plymouth Fury, et les peindre en rouge", rajoute le cinéaste. "Elles avaient l’air incroyable ! Certaines ne roulaient plus vraiment, là où d’autres étaient d’impeccables voitures de courses. A la fin du film, on m’a demandé si je voulais en prendre une, et j’ai répondu : 'Oh, vas-y t’as qu’à la garder'. Je conduisais alors une Cadillac, c’était ma marque préférée. Avec le recul, j’aurais dû accepter. Mais, enfin, je ne connais rien aux voitures et je n’ai pas passé beaucoup de temps à faire des recherches. J’ai eu de la chance, tout était déjà écrit !"

La grande idée du roman est bien-sûr d’avoir envisagé le bolide, non comme un objet phallique propre à affirmer une virilité défaillante mais un corps de femme que des garçons frustrés rêvent de souiller. Une idée sublimée voire transcendée à l’écran par Carpenter. La première image est l’apparition en gros plan du "vagin" de la voiture sous la forme du logo revisité de la marque sur le pare-chocs. Un vagin aussi aguichant que menaçant renforcé par le ronronnement du moteur devenu autant un râle de plaisir qu’un cri de rage. La séquence d’ouverture qui suit la fin du générique, se déroule en 57, soit vingt ans avant les faits. John Carpenter et son chef opérateur Donald M. Morgan ont utilisé une pellicule différente du reste du film pour offrir une texture particulière et suggérer les couleurs délavées du passé. Nous sommes à Detroit dans une usine d’assemblage de voitures. Une succession de modèles de Plymouth Fury blanches avancent lentement sur des rails, "tripotées" par des mécaniciens. Au milieu de ce morne tableau rythmé par des gestes trop articulés, l’apparition tranchante de Christine d’un rouge immaculé, l’humanise d’emblée. A travers ses rétros la machine reluque clairement un bel ouvrier qui aura bientôt sa main broyée par le capot pour avoir osé poser ses sales doigts sur le corps encore juvénile du véhicule. Dès lors, on le sait, quiconque caressera la belle sans y être invité, sera supprimé. Christine s’annonce résolument comme un revenge movie féministe.

"LE FILM LE PLUS GROSSIER DE LA LANGUE ANGLAISE !"

Le rapport à la sexualité dans Christine évolue en même temps que l’affirmation de soi du héros. Carpenter présente d’abord des situations volontairement caricaturales, joue avec les clichés du genre voire use d’allusions balourdes. Dès les premières minutes, Dennis annonce le programme du film et balance à son pote : « Tu n’as rien d’autre à perdre que ta virginité ! » Bientôt, Arnie se fera humilier par un gang dont le chef transperce avec son couteau à cran d’arrêt un pot de yaourt laissant gicler une matière blanche épaisse. Plus loin, lorsque que le vieux propriétaire de Christine vante ses mérites, il affirme le plus sérieusement du monde qu’elle "avait la plus belle des odeurs, à part peut-être celle d’une chatte !" Enfin, les jeux de mots autour du patronyme du héros sont légions et Cunningham devient rapidement "Cunt-ningham", "cunt" signifiant "chatte" ou "salope" en argot. La vulgarité affichée n’était cependant pas une volonté de Carpenter, mais de la production.

"Richard Kobritz m’a demandé de relire le scénario et d’y ajouter des gros mots", commente Bill Phillips. "A l’époque, c’est la classification hard R qui faisait le plus d’argent à Hollywood. Il affirmait que les lycéens aimaient particulièrement jurer pour faire étalage de leur virilité. J’ai donc accepté. Plus tard, le NY Times a qualifié Christine de film le plus grossier de toute l’histoire de la langue anglaise. Heureusement, quelques mois plus tard, Scarface de Brian de Palma est sorti, dans lequel le mot fuck est utilisé plus de deux cents fois."

Carpenter n’insiste pas sur l’homosexualité latente et pourtant clairement affichée d’Arnie et Dennis. Une séquence coupée au montage mais visible dans l’édition proposée par Carlotta montre un Arnie en pleurs trouvant du réconfort et de la tendresse sur l’épaule de son ami. Quant à la relation d’Arnie et Leigh, la plus belle fille du lycée, elle manque de chair pour être crédible et on se demande bien ce qui retient la nymphette dans les bras d’un garçon qui a clairement vrillé. On lui doit toutefois une crise de jalousie fabuleuse qui s’achève sur cette saillie définitive lancée par la débutante Alexandra Paul, 19 ans : "Elle ne passe que des vieilles chansons et parfois quand on s’embrasse, elle cale !"

"JE DESTESTE LE ROCK’N’ROLL !"

Seule compte la métamorphose d’Arnie. Le personnage hors du champ et le film apparaît soudain comme dévitalisé, la plupart des acteurs n’ayant rien d’autre à défendre que des archétypes adolescents. Arnie, interprété par Keith Gordon, déjà vu dans Pulsion de de Palma et futur réalisateur de séries à succès (Dexter, Fargo, The Leftovers…), est le seul à réellement vivre une histoire. "C’est la première fois que je trouve quelque chose de plus laid que moi et que je peux réparer ", affirme-t-il à Dennis.

Sur le plateau, le jeune acteur qui a remplacé Kevin Bacon après le désistement de celui-ci partit préparer Footloose, n’a pas grand-chose à faire. Ou presque : "Je mettais ma tête sur le volant et John me disait : 'C’est comme si tu posais ton visage sur l’épaule d’une femme.' (…) Sinon, l’un des principaux aspects de mon travail a été de modifier ma voix. Je voulais m’assurer qu’elle s’abaisserait d’au moins une octave et demie tout au long du film. Au début, le timbre d’Arnie est haut perché, nasal, afin de refléter sa nature très nerveuse. A la fin du film, il a une voix grave et profonde, menaçante et perverse."

Christine s’envisage aussi comme une comédie musicale. La musique diégétique en forme de playlist rock’n’roll fifties (Ritchie Valens, The Crickets, Little Richards…) accompagnée par des standards plus contemporains (des Rolling Stones ou d’Abba par exemple) a, en effet, un rôle actif. L’autoradio devient la bouche de la voiture et les paroles des morceaux sont autant de déclarations d’amour à son amant que des chants funèbres pour ses futures victimes. Le choix des chansons a bien-sûr influé directement sur l’écriture du scénario. C’est Michael Ochs, le frère du protest singer Phil Ochs, qui joua les superviseurs musicaux. L’homme est une encyclopédie vivante et possède alors une impressionnante collection de vinyles dans sa grosse bicoque de Venise Beach. Après l’écriture de chaque scène, Bill Phillips passait un coup de fil à Ochs qui trouvait les morceaux idoines en fonction du mood recherché : No Fade Away, Beast of Burden, Harlem Nocturne, Road Runner, Bony Moronie, Keep A Knockin, Runaway, Pledging My Love… Une abondance qui frise l’indigestion et fera dire à la pauvre Leigh en toute fin de parcours : "Bon sang, je déteste le rock’n’roll !" Carpenter a tout de même pris le soin avec son complice Alan Howarth de composer au synthétiseur un thème fait de nappes électroniques minimales, langoureuses et entêtantes qui peuvent aussi se montrer rugueuses à l’image des humeurs de la super-héroïne. Ledit thème et ses 6 notes répétées à l’envi tel un mantra maléfique, fait aujourd’hui partie des hits du maître de l’horreur.

RETROUVER LES BAS-FONDS QUI LUI VONT SI BIEN

L’affaire est bouclée en 5 semaines pour un budget de 10 millions de dollars – soit 5 de moins que The Thing – et double largement sa mise au box-office. Les effets spéciaux organiques signés Roy Arbogast dont l’un des premiers jobs a été de faire bouger mécaniquement le requin des Dents de la mer, contribuent largement à faire de Christine, une icône. La séquence où la voiture en flammes hante le cadre dans la nuit est d’une beauté expressive encore sidérante aujourd’hui. Sans casser la baraque, Christine replace Carpenter dans la course et il lui faudra attendre une autre déconvenue - Les aventures de Jack Burton dans les griffes du Mandarin - pour que le cinéaste rebelle retrouve enfin la marge et les bas-fonds qui vont avec. Ce sera à la fin de la décennie 80 avec le fiévreux Prince des ténèbres, remake gore d’Assaut, et le chef-d’œuvre orwellien Invasion Los Angeles. En France, Christine présenté au festival d’Avoriaz en 1984 se fait voler la vedette par le Dead Zone de David Cronenberg, mais flirte tout de même avec le million d’entrées en salles.

Le cinéaste n’a jamais tiré aucune gloire de sa lecture du roman de Stephen King et ne manque pas une occasion de malmener un film qui reste à jamais associé à la première crise artistique de sa longue carrière. "Certains affirment que j’ai fait un film fétichiste et me prêtent des intentions que je n’ai pas", conclut-il dans le livre John Carpenter, The Prince of Darkness. "Christine c’est l’histoire basique d’un ado tourmenté par sa vie, ses amis, et ses parents. Il tombe amoureux d’une voiture et cela va influer sur sa personnalité jusqu’à devenir un personnage diabolique. Vous pouvez remplacer la voiture par ce que vous voulez, c’est une vieille histoire de films d’horreurs. Il n’y a rien de bien nouveau." Il enfonce le clou un peu plus loin : "Quand il n’y a pas de connexion entre le film et mon âme profonde, je me perds et je passe au travers !"

Preuve que Carpenter n’en veut pas trop à son bolide, en 2017, dans un geste promotionnel teinté d’ironie, le cinéaste a signé un clip de Christine pour accompagner la sortie d’Anthology : Movie Themes 1974-1998. La Plymouth Fury, modèle 58 rouge sang, belle comme jamais, parade dans les rues d’une mégapole endormie et rejoue la séquence de la poursuite macabre qui jadis voyait le dénommée Moochie découpée en deux par l’héroïne mécanique. Cette fois, Christine plus clémente, invite la jeune fille harcelée de la vidéo à monter à bord où l’attend au volant le maître himself avec son chapeau de bogeyman. La voiture s’évapore aussitôt au détour d’une rue. C’est la dernière image en date de l’œuvre de Carpenter.

(*) Sauf mention contraire toutes les citations sont issues du livre Plus furieuse que l’enfer, le tournage de Christine de Lee Gambin présent dans le coffret vidéo du film édité par Carlotta.

Commentaires